衛武營本事

從歌劇《唐卡洛》看帝王家的無奈與悲哀

文|吳家恆(英國愛丁堡大學音樂碩士/ 譯者、古典音樂台主持人)

義大利有句話,「翻譯即背叛」。以歷史為題材,就會引發是否尊重史實、有無加油添醋與捏造的討論與爭議。但是,什麼是「史實」?我們連一個發生在路口的交通事故,都會有好幾種說法,又如何能堅稱我們對不曾參與、不曾親睹的歷史事件的熱認知是「事實」?更何況,「歷史」(history)一字就是「故事」,本來就有誤傳的空間。歷史之所以能流傳,就是因為有情的成分,而不只是背誦乾枯的資料。

唐卡洛的悲劇:先天不足,後天受傷

席勒選擇了十六世紀西班牙王儲唐卡洛為題材寫成劇本,威爾第又根據席勒的劇本發展成歌劇,講述了人身處風起雲湧的時代,凸顯了主人翁自身性格的優缺點,以及時代又如何鍛造了人的命運。好的歷史書、歷史劇各有巧妙,但共通點是看完讓人掩卷嘆息、低迴不已,歌劇《唐卡洛》也是如此。「蕩氣迴腸,劇力萬鈞」是個cliché的說法,但是用來形容威爾第的《唐卡洛》卻是非常貼切。

這齣歌劇寫的是唐卡洛的悲劇。簡單說,他先天不足(可能是近親通婚造成的遺傳缺陷),卻要接下重任,管理一個跨大西洋的帝國。他有屬意的對象,但是,父親菲力普二世的太太(英國的瑪麗女王)才去世,父親居然就橫刀奪愛,娶了自己的心上人瓦洛瓦公主。請問,如果換做你是唐卡洛,該怎麼辦?

《唐卡洛》所涉及的那段歷史的確很複雜,但與臺灣、與亞洲並非沒有關係。這個故事講的是人在面對「境界」時如何應對,雖然不是尋常百姓家,但故事的本質是一樣的,帝王家只是讓事情更誇張、更扭曲而已。 觀眾如果同情唐卡洛,可能會對菲力普二世起反感,但在我看來,他是歐洲歷史上最讓人同情的君王。他像《魔戒》中的亞拉岡一樣,有尊貴的血統、偉大的祖先,身上背負的光環與責任無比沉重。菲力普二世的外曾祖父母是亞拉岡的斐迪南與卡斯提亞的伊莎貝拉,他們是西班牙的締造者。

菲力普二世的父親查理五世是神聖羅馬帝國皇帝,應該是當時全世界最有權勢的人,今天的西班牙、奧地利,還有荷蘭、比利時、德國、瑞士、義大利、捷克、波蘭、匈牙利的一部份,都歸他管轄。更重要的是南美洲的開發,黃金、白銀源源不絕流入國庫,把查理五世的權勢推到顛峰。

查理五世把這個龐大的帝國分成兩部分,由弟弟費迪南和兒子菲力普二世繼承,菲力普二世打算傳位給唐卡洛。順道一提,查理五世的分封顯然是「重子輕弟」,經濟落後、宗教問題嚴重(當時馬丁路德已經掀起宗教改革的狂潮)的日耳曼領土分給弟弟,而帝國比較富裕的地中海、北海和金雞母南美洲則給兒子菲力普二世。

菲力普二世望子成龍,卻是恨鐵不成鋼

菲力普二世也不是躺著幹就好。這個帝國蒸蒸日上,但也問題重重。蒸蒸日上的是西班牙打通了從南美洲橫越太平洋到亞洲的越洋航線,以南海的島嶼作為根據地,這些島嶼以菲力普二世來命名為Las Filipinas,就是今天的菲律賓。菲力普二世在1580年以武力合併了葡萄牙,解決了昔日的海權對手,整合了全球的航線。菲力普二世也透過與亨利八世女兒瑪麗女王的婚姻,而將英格蘭、愛爾蘭納入版圖。

但是,管理一個龐大且分布散落、文化多元的帝國,就已足以耗盡菲力普二世的精力。西班牙與葡萄牙雖然有諸多牽連,但是用武力強行合併,在歐洲與亞洲都造成許多摩擦與反抗。瑪麗女王沒把新舊教的紛爭處理好,瑪麗死後,英國王位由伊麗莎白一世繼任。說起來,西班牙無敵艦隊在1588年出兵,不是什麼西班牙攻打英國,而是姊夫不接受小姨子有資格繼承家產,出手聲討而已。

菲力普二世還要處理法國關係、因應鄂圖曼土耳其帝國的擴張,以及信奉新教的尼德蘭反抗的問題。國事如麻,當然要找個精明稱職的繼位者才行。這就是菲力普二世的心情,身為父親,他當然愛自己的兒子,身為帝國的統治者,他亟需子嗣來傳承。

因為歌劇是以唐卡洛為主角,看到菲力普二世奪其所愛,後來還軟禁兒子至死,會覺得這個父親真是可惡。但我也要舉另一個故事來替菲力普二世說話:唐卡洛在1562年從樓梯摔落,頭部受創。在昏迷不醒時,菲力普二世曾徹夜不眠,看顧兒子。他甚至向上帝祈禱,如果唐卡洛甦醒康復,他要請鐘錶匠製作一具精巧人偶,以感謝上天。後來唐卡洛醒來,菲力普二世也的確請人做了這具人偶,身穿僧袍,手裡拿了十字架與念珠,只要上了發條,人偶就會動作,搖頭晃腦,下巴上下開闔,好像在祈禱一般。

在網路上還可以看到這具人偶的影片,當轉動發條,人偶開始動作,真會有一種錯覺,以為人偶是個有情感的活物,從中也看出菲力普二世對兒子的掛念、焦心與慈愛。而在《唐卡洛》中,菲力普二世雖然不是主角,但威爾第也不馬虎,讓他成為一個刻板平面的人物,為他寫了一首感人的詠嘆調。歌劇跟電影、戲劇一樣,好不好看,看配角就知道。能把配角的心聲寫得令人動容,也難怪《唐卡洛》在威爾第諸多佳作之中,特別受到推崇。

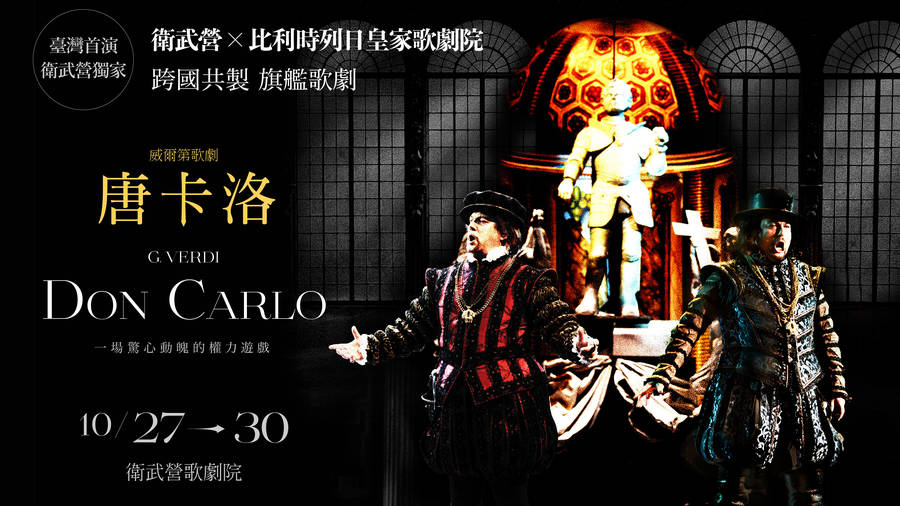

節目資訊: