衛武營本事

簡談鋼琴家烏果斯基–焦元溥

1990年九月,著名作家艾琳•笛謝(Irene Dische,1952-)接到一位俄國指揮的電話,「列寧格勒最好的鋼琴家正在東柏林的難民營裡受苦,妳能不能幫幫忙!」

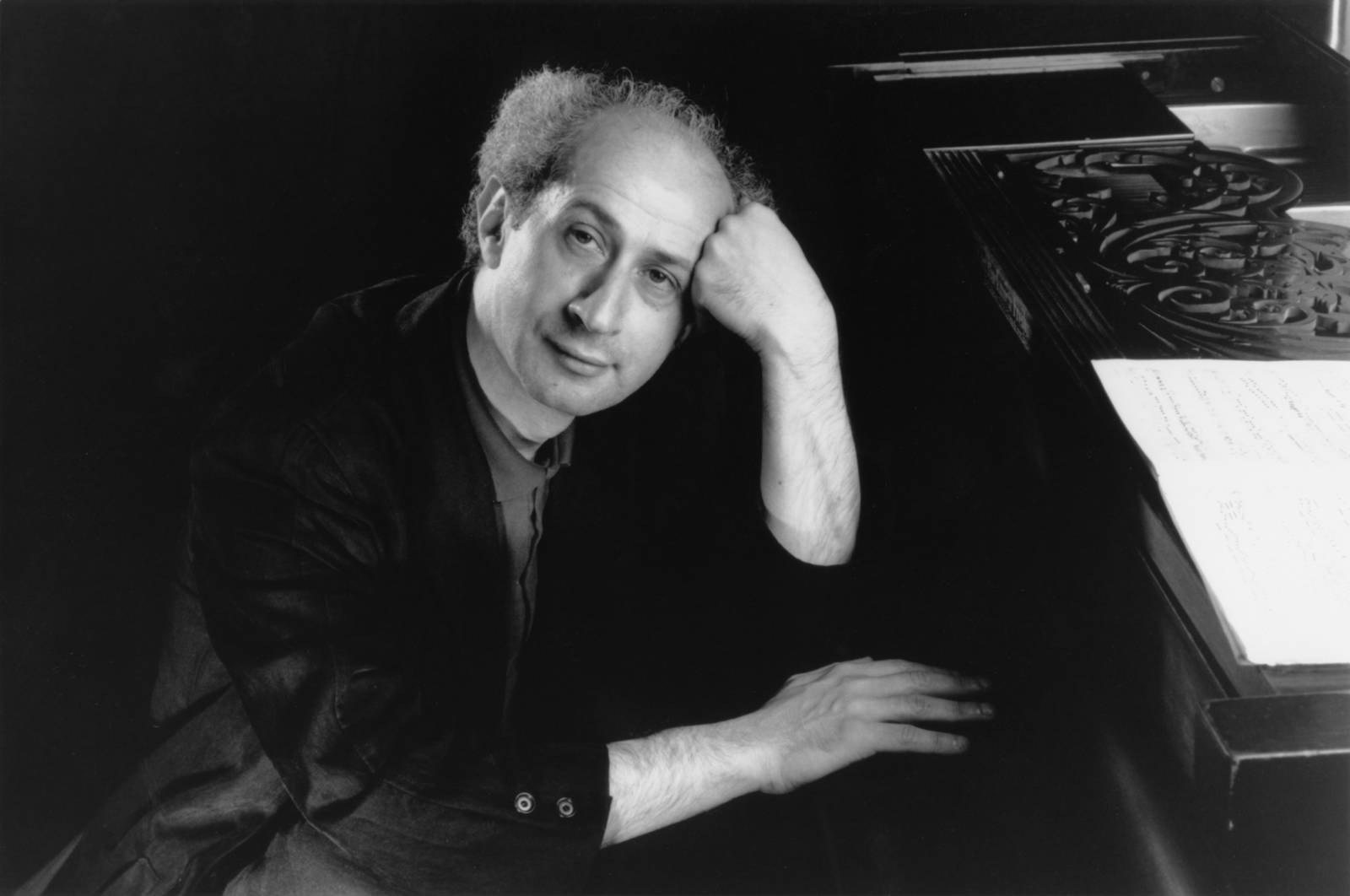

指揮家說的是烏果斯基(Anatol Ugorski,1942-),一位還不會彈琴,就因「天分突出」而獲選進入音樂學校,後在列寧格勒音樂院師承最卓越的鋼琴名家郭露波芙斯卡雅(Nadezhda Golubovskaya,1891-1975);留校任教,卻又因為熱情擁抱當代音樂,「在布列茲作品演出後鼓掌鼓得太大聲」而被撤銷教職,下放至監獄與工廠演奏十三年的鋼琴家。什麼苦都吃過了,災禍卻未結束:蘇聯瓦解後,面對自己和妻子受到反猶極端分子騷擾,女兒甚至受到威脅,烏果斯基決定帶著她們出逃,即使他根本沒有準備好。笛謝接到電話時,他已在難民營待了四個月,靠德國政府給的每日兩馬克維生,更不用說能彈鋼琴。

「這像個現代童話故事。」笛謝所言不虛,只是她自己成了神仙教母:聽了烏果斯基的演奏,本身也是音樂家的她在驚異之餘,當場就給了自家鑰匙,成為這一家的庇護人。烏果斯基演奏的貝多芬《迪亞貝里變奏曲》不只深深感動笛謝,更讓她以此曲結構寫下文學作品。「既然如此,我的書應該搭配烏果斯基彈的版本才是!」德國留聲機唱片公司(DG)接受了這個計劃。1991年五月,烏果斯基才錄好《迪亞貝里變奏曲》,DG就迫不及待地在七月和十月要他錄製更多晚期貝多芬與他拿手的俄國作品,隔年又錄下貝多芬最後一首鋼琴奏鳴曲。三張唱片接連發行,不過兩年,列寧格勒私藏但未必重視的音樂珍寶,成為歐洲乃至世界樂迷的討論話題。大家好奇,這位髮型特別,演奏風格更特別的鋼琴家,究竟還會帶來多少驚奇?

烏果斯基確實有令人著迷的本事。他的音色非常美麗豐富,快速音粒乾淨清晰,又有寬廣音量幅度,最強奏至最弱音都有精細控制,還能自在駕馭各式艱深技巧。雖然四十八歲才到西方世界,這等功力仍足以讓人立即傾倒。更特殊的是他的詮釋。貝多芬最後一首鋼琴奏鳴曲的最後一個樂章,演奏時間一般落在十五至十八分鐘,他竟然彈到二十七分鐘,能和晚年伯恩斯坦別出心裁的慢速比美。但烏果斯基的觀點其來有自。他涉獵廣泛,博古通今,既是蘇聯演奏十二音列與西方當代作品的先行者,也是詮釋史卡拉第與早期音樂的名家。「烏果斯基剛到德國的時候,我就認識他了」,鋼琴大師席夫(András Schiff,1953-)曾和我談起這位怪傑,「他德文說得很流利,但用字很古老又很宗教性。原來他以前對舒茲(Heinrich Schütz,1585-1672)的音樂感興趣,可是聖彼得堡沒有舒茲作品的唱片,也只能在中央圖書館找到譜。樂譜不能外借,他就日夜努力,手抄一本本清唱劇;邊抄邊學,於是德文也會說了,只是說的是四百多年前的聖經式德文。」

博覽與苦學,造就了非凡的藝術心得。旅居德國多年後,我相信現在的烏果斯基,說話不會再像馬丁路德。但他的原創觀點與卓越琴藝,應該仍是可驚可佩。首次訪台,他將帶來當初揚名西方的史特拉汶斯基《彼得洛希卡三樂章》,以及未曾在其錄音中出現的李斯特B小調奏鳴曲和蕭士塔高維契《24首前奏曲與賦格》選粹,著實令人期待—畢竟,能親眼目睹現代童話的美好結果,又有誰想錯過呢?