衛武營本事

他們的人生,我們的掌聲-戲看《嘛係人》與《#Since1994》

撰文者|簡麟懿

演出|福爾摩沙馬戲團

時間|2021年11月26日 20:00

地點|衛武營戲劇院

演出|創造焦點

時間|2021年11月27日 20:00

地點|衛武營戲劇院

千刃千眼,毋止係為著噗仔聲

日本知名劇場導演蜷川幸雄曾提及一個「千刃千眼」的劇場想像:「假如觀眾 席裡坐著一千名年輕人,他們手裡就等如握著一千把利刃。我想像,我得打造一個足以對抗千把利刃的舞台。」而《嘛係人》與《#Since1994》說不定正好符合蜷川幸雄所說的概念,他們以十數種不同形式的技巧化作飛刀,精準地射進台下每位觀眾心中,也射進自己心裡頭!

在《嘛》中,導演陳冠廷不只透過戴高帽的形象,連結一般帽子雜耍的使用可能,還有將腳放進洗衣籃的生活幽默,挑戰拋擲瓶子時的難度提升。其中令筆者印象深刻的,莫過於大環的使用,並不僅止於馬戲演員的身體連結,而是當演員離開了大環,大環仍保留了作為物件的功能性,藉由本身的物理邏輯,形成了一個正在倒數計時的裝置藝術。

這些看似俏皮卻充滿深意的設計,在一連串的拼貼下,果不其然數度獲得觀眾的喝采與掌聲。身體性方面,演員也透過跳格子和超級比一比的遊戲手法,進行了翻滾與擬獸的趣味場合,至此,來自台下觀眾熱情的回應,似乎不僅僅是給予演員致敬如此簡單。筆者認為這也是演員與觀眾之間的對談,這對談還牽涉了不同層次的嘲諷與隱喻,譬如電影《大娛樂家》中,擁有奇特外貌的馬戲團團員們,在其中一幕高唱動人的《This is me》,演員的反應與其他民眾的神情形成了極差的對比及宣告,而Pina Bausch《Nelken》中也有芭蕾舞者不斷刺步旋轉(Piqué turn)般的挑釁,就似乎是在跟觀眾們怒吼:「這樣夠了嗎?你們還想看多少?」

我不討厭你討厭我的樣子

《#》在筆者的觀察裡,雖然結構本身仍擺脫不了馬戲肢體與物件的共生性,然而情緒的共感上,我仍著迷於女獨舞者在躺椅上用雙腳翻轉桌子時,桌子像骰子一樣展示了不同面向的文字符號。符號本身是數個引人省思的標籤稱謂,這讓觀眾必須在難度極高的技巧展示中,看見導演梅芷菱背後想要討論的刻板印象等話題,至於馬戲的技巧云云,其實都只是手段而已。

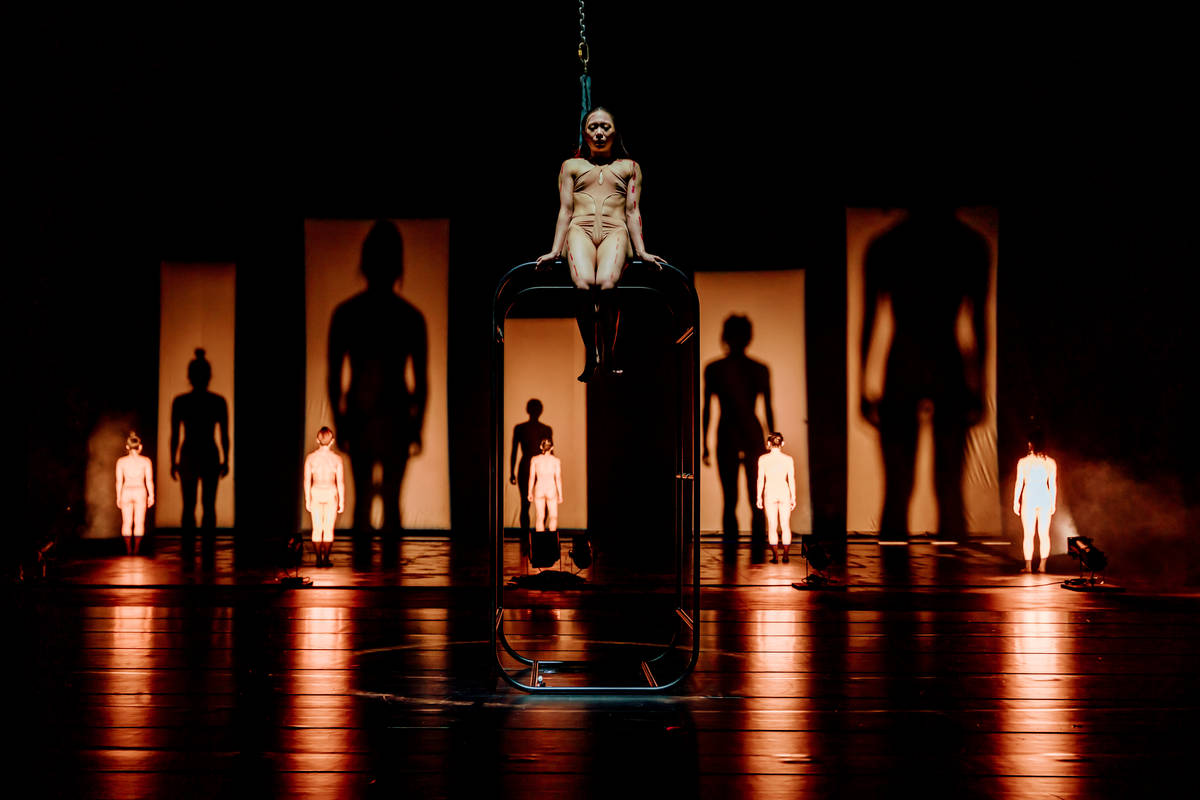

而筆者相信這樣的方式與精神,足以讓馬戲團從帳篷、街頭走進了劇場的美學視野,當然,不同的道路通往不同的廟堂,同時也得以傳遞不同的精神與信仰。雖然【創造焦點】的演員們都擁有極其精湛的肢體能力,一開場便將軟性圓環延伸至如DNA般的波型視覺,但有形的編排畢竟難以達到無形的述說,在 《#》中表現出的不同層面意境,筆者認為這可能才是真正的精采之處。

「人生如戲,戲如人生。」

一句老生常談的話語,卻道盡戲台上無數種荒謬與瘋狂。雖說前者所謂的「戲」與馬戲的身體表現仍有程度上的不同,但走入《嘛》與《#》的世界後,筆者仍回想起過去人曾說:「演戲的是瘋子,看戲的是傻子。」正如昔日群眾著迷於卓別林、玲玲馬戲團以及太陽馬戲團等不同形式的馬戲演出;台上台下,我們或許真的很難想像戲子的背後,凝聚了多少悲傷與執著,也於是乎我們鼓掌,當馬戲演員用生命刻畫精彩表現時,而他們霸王卸甲,尤其是《#》的 導演梅芷菱於謝幕時的潸然淚下,這些都讓人不得不感觸良多。

畢竟一個作品可以講兩個故事,一個給觀眾,一個給台上的人,此刻的馬戲已不僅僅是一個如競技場般的修羅場,更可以是一個讓觀眾走入演員內心的心湖,我們可以掌聲,但切莫忘了,我們是在為其背後的篳路藍縷在獻上敬意。

延伸活動

熱門標籤

推薦閱讀

重新定義Mise en scène(場面調度)的舞蹈劇場《Kiss & Cry》

賈柯.凡.多梅爾出生於比利時,在德國長大,這個曾經在馬戲團當過小丑的人,出生時差點被臍帶勒死,有人把這個創傷連結到他的創作——持續探索生與死,作品有著嘉年華的歡愉,卻又在瞬間被突如其來的悲傷淹沒,總是在童真無邪與憤世嫉俗中擺盪,精神與身體可能分離然後又逐漸合一。

捨下古典樂苦練手風琴,吳詠隆靠執著走出探戈音樂一片天

吳詠隆是臺灣極少數專業班多鈕手風琴演奏家暨探戈音樂家。原本主修長笛,大學畢業時意外聽到班多鈕(Bandoneon)多變且情感豐沛的音色,立刻愛上,捨下熟悉的古典樂器,隻身飛往阿根廷全心學習班多鈕,不但成為亞洲第一位奪下德國克林根塔爾手風琴大賽冠軍的演奏者,還前往日、韓、港、中、馬來西亞等多地演出,是台灣目前最具代表性的探戈演奏者之一。