衛武營本事

打開聲音宇宙的祕密 馬塞洛讓《霞》「聲」入人心

文|李伯儀

照片版權由 雲門基金會提供,攝影|李佳曄

聲音看不見、摸不著,何以打動人心?甚至進一步成為舞作的一部分?四座葛萊美獎得主馬塞洛.阿內茲受到雲門舞集邀請首度來臺,在舞團新作《霞》裡擔任音場設計,在來台之前的前置作業,他邀請舞者錄製生活周遭的聲音,像是硬幣旋轉的聲音、打麻將的聲音、沒有聲音的聲音,並從這些集結而來的聲音尋找創作的靈感,也讓他更靠近舞者的生活。

當音箱不只是音箱

馬塞洛說,他做過很多不同領域的音場設計,像是電影、劇場、博物館展覽等,但和舞團合作一直是他的夢想,如今總算能成真,而他一直希望能在每個舞者身上穿戴不同的發聲器,順著舞者的移動,因而有不同的聲響,這樣的概念,這次在《霞》裡,也有全新的轉化與創造。

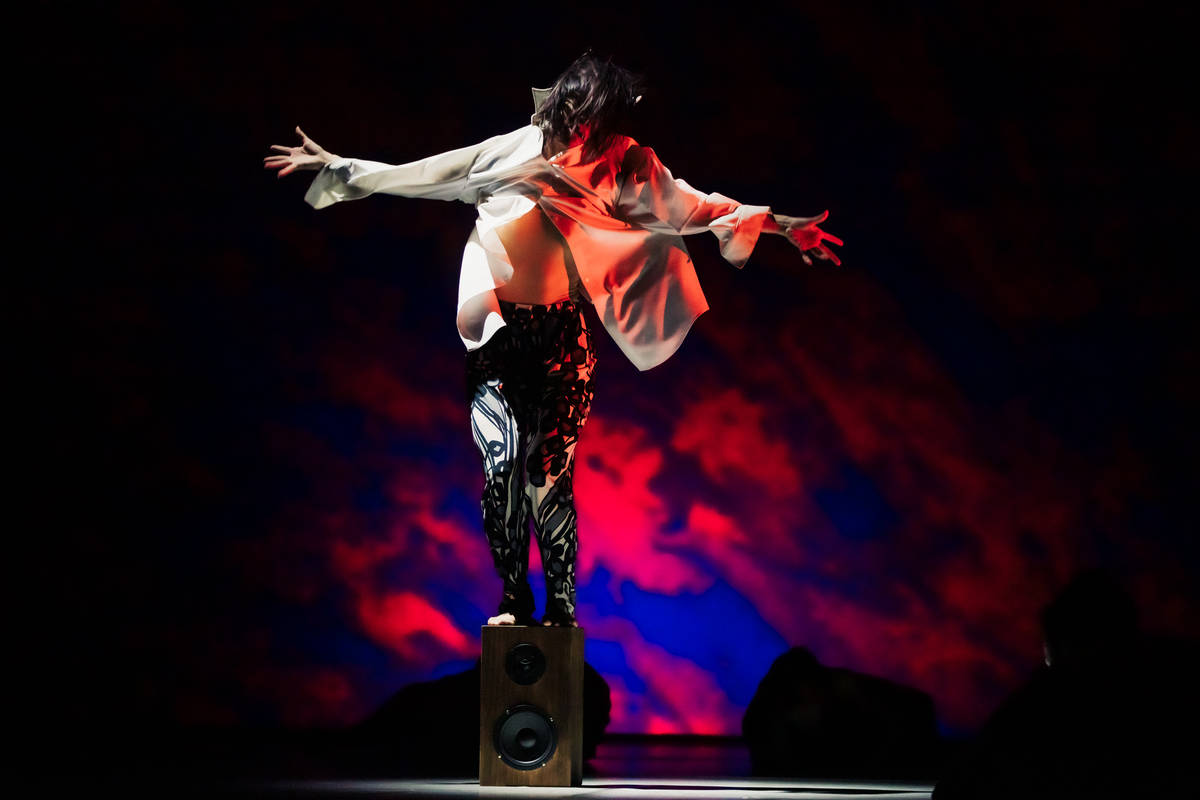

馬塞洛和雲門舞集團隊一起打造了可四面發聲的特殊聲音裝置音箱,成為舞作裡獨特的物件與道具,舞者除了扛舉這只裝置跑來跑去,還站上去,帶有登高的意象,此外,這只裝置還成為鐘擺,如同擺動的時間,也像是人們向天發聲,對人間種種世事發出提問。

馬塞洛是義大利裔,長年定居於紐約,自小就對聲音充滿熱情,任何有聲音的玩具都是他最喜歡的玩具,包括卡式錄音機,「我六歲的時候就會把耳朵靠在媽媽的肚子上,聽她說話,告訴她:這就是我在你肚子裡聽見你說話的聲音。七歲時我聽披頭四錄音也發現立體聲的祕密,也對黑膠唱盤感到好奇,為什麼一個針頭可以產生不同的聲音?」

以聲音說故事的人

馬塞洛對聲音工作的定位非常清楚,他既是聲音工程師,也是音場設計師,「聲音工程師專注在硬體設備上,追求音質和聲響的品質,而音場設計師,能透過聲音的安排和使用,從中為觀眾說故事。」

音場設計工作在國外行之有年,好的音場設計師,能和舞台設計、編舞家、導演、編劇一起工作,讓作品更有整體性,甚至讓聲音在一部作品裡具有主導性。

馬塞洛表示,他和《女孩愛愛日記》導演瑪麗.海勒(Marielle Heller)的合作令他印象深刻,從創作初期開始每位設計者都同步參與,並提出建議和想法,最後決定讓聲音成為舞台呈現的核心要點,這次他和雲門舞集藝術總監鄭宗龍的合作也是如此,從聲音角度一起激盪出更多火花。

看舞更要聽舞

此外,馬塞洛表示,音場設計並不是只有純粹負責音樂和聲音,而是可以有更多概念表達。他有次和紐約大都會博物館合作策畫一個展覽,主辦單位原本以為他只需要負責音樂內容就好,但馬塞洛認為應該要有更清楚的表達,「我運用他們倉庫裡的二、三時個喇吧和特殊的空間,建構一個作品,讓每個喇叭位置都等距、等高,最後構成完美的圓形,觀眾可聽見聲音,但卻又找不到從哪裡來。」

這次在《霞》裡馬塞洛也有獨特巧思。整部舞作運用12首音樂家清水靖晃所改編的巴赫《無伴奏大提琴組曲》,是薩克斯風演奏的版本,十分特別。馬塞洛也順應巡演場地的不同,做細部的音場調整,同時特殊裝置音箱從天而降時,為了一直保有風聲效果,裡頭還藏有從鳥聲所製造成的效果聲,觀眾除了看舞,也要仔細聆聽馬塞洛為觀眾埋藏的密碼。

了解更多

熱門標籤

推薦閱讀

在經典的縫隙中,窺見重生的現代光影與糾纏的鬼魂

很幸運能看到晃晃跨幅町的《海妲.蓋柏樂》整排,想起20年前也曾在北藝大演過這樣的經典,那時的海妲是謝盈萱,我則是布瑞克法官,當在排練場喚起熟悉的語句時,我內心拍手叫好,經典就是這樣,依然臉不紅氣不喘地跑在時代的每一刻,即使20年過去,那些句子像魔豆一樣在心裡持續成長,這正是1890 年問世的《海妲.蓋柏樂》,如今依然帶著令人窒息的現代性。

舞作進行中—雲門《關不掉的耳朵》排練側記

這齣作品,從一開始就關於「聲音」。 在鄭宗龍的經驗裡,聲音不只是聽覺,它會牽動身體,也能喚醒記憶。某些聲響一出,心跳和情緒已經不自覺地跟著變了;某些節奏響起,腦海裡便浮現過往片段。