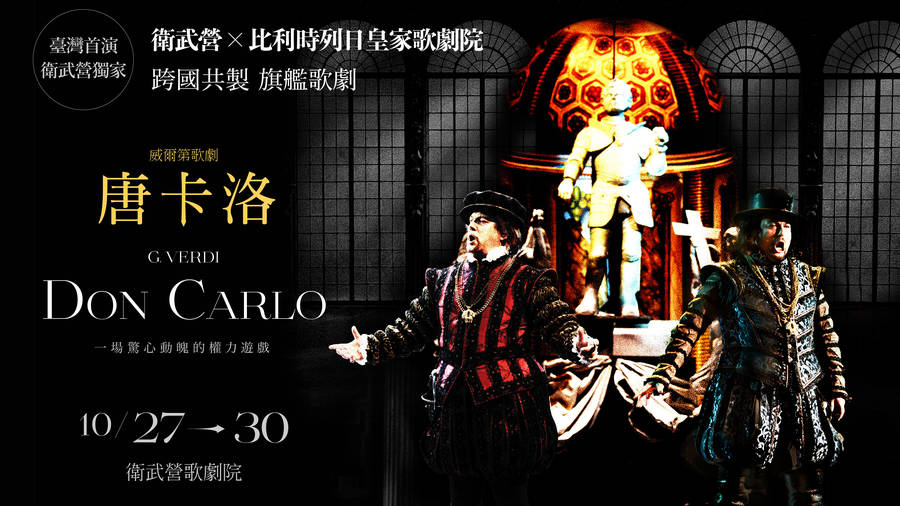

衛武營本事

為何必看《唐卡洛》?(上)

文|焦元溥

「如果威爾第的歌劇只能留一部,我會選《唐卡洛》。」

這句話是誰說的?抱歉,不是什麼大人物,而是本文作者的意見。不過若考察錄音版本,《唐卡洛》的確是指揮大師最青睞的威爾第歌劇之一。義大利(裔)的朱里尼、桑提尼、阿巴多、慕提、帕帕諾,非義大利的卡拉揚、蕭提、海汀克、李汶,都有傳世名演。我們更能找到許多精彩的現場錄音錄影。和指揮名家相得益彰的,是錄音中的聲樂陣容,一字排開簡直是美聲名人堂,不聽不可。

《唐卡洛》:威爾第歌劇的頂冠之作

如此分析,其實是正話反說。事實是,《唐卡洛》的深刻內涵與場面調度,正需要運籌帷幄、鞭辟入裡的指揮好手。它所要求的聲種類型與技術難度,也非得請來絕佳歌手方能勝任。綜觀威爾第所有歌劇,能在場面、內涵、聲樂難度與豐富度、表現力和創造力皆位居頂峰者,《唐卡洛》當之無愧。如此難度,無可避免地降低了它的演出頻率,更何況它還是威爾第篇幅最長的歌劇。但只要演出,《唐卡洛》幾乎都是令人難忘的經驗,錯過絕對可惜。

一齣歌劇,七種版本

但所謂的《唐卡洛》,並不只是「一部」歌劇。至少,它有法文五幕版與義語四幕版兩種版本,相差的可不只是語言。進一步考察,還會發現威爾第前前後後共有七個版本,以致今日指揮家與導演可以選擇自己偏愛的《唐卡洛》。這次衛武營將呈現的,是義語四幕版,也是作曲家個人的決定版。但為何它有這麼多種面貌?這一切得話說從頭,回到《唐卡洛》的誕生地,巴黎歌劇院。

豪華之必然:巴黎歌劇院與世界博覽會

巴黎歌劇院,是19世紀最豪華的舞台,有絕佳聲樂家、合唱團、樂團、舞台設計、芭蕾等等資源,也是全歐洲資金最豐沛的場館。受夠了義大利審查制度的威爾第,本來就心嚮往之。為了即將到來的1867年世界博覽會,巴黎這邊也卯足全力,需要威爾第這樣的外國一流名家提供新作。幾經討論後,改自席勒同名劇本,以西班牙宮廷為背景的歷史大戲《唐卡洛》最終出線。當然,歌劇不是紀錄片,威爾第知道此劇斷不可能真實,但《唐卡洛》有的是「莎士比亞式的真實,以及深刻的角色」。「再現真實,能是件好事」,威爾第強調,「但必然更好的,是創造『真實』。」

這「真實」如何創造?作曲家說到做到,用盡所有本領,用音樂打造出絢爛皇宮、陰暗死牢、癲狂群眾與恐怖刑場。不難想像若要忠實呈現《唐卡洛》,也必須要有與之匹配的華麗舞台與服裝。這正是此次衛武營跨國合作、原裝進口場景道具的原因。至於《唐卡洛》在聲樂上有何精彩,劇情又有何特殊?下一期衛武營雙月刊,讓我再告訴你。

閱讀更多:

節目資訊:

推薦閱讀

我所知道侯非胥的二三事

2002年阿喀郎.汗Akram Khan剛成立舞團,倍受矚目與期待,27歲默默無聞的侯非胥,離鄉背井破釜沉舟來到倫敦,徘徊在樂團與舞蹈之間,為了生存加入以色列同鄉編舞家雅絲敏・瓦迪蒙Jasmin VARDIMON的舞團擔任舞者,一年後以情侶關係為靈感的Fragments,開啟他的編舞生涯,獲得「The Place」劇院的青睞...

美聲.霹靂舞.奧林斯基

明星的成名之路,邁進21世紀後,有了另一條終南捷徑,那就是網路。網際之間無遠弗屆的影響力,連古典樂壇也逃脫不了這種態勢,甚至更小眾的假聲男高音領域,近年出現首位征服Z世代的聲樂明星----來自波蘭的奧林斯基(Jakub Józef ORLIŃSKI)。