衛武營本事

【直擊2022杜塞道夫國際舞蹈博覽會】德國《TANZ》總編輯觀察特稿 臺灣X加拿大原住民圓桌聚會現場反思(上)

各國原住民藝術家交流聚會現場。(王群元 攝)

文字|安德.魏瑟曼、魏宇靜

攝影|王群元

原文出處|Par 表演藝術

在臺北和溫哥華中間有9,568公里的汪洋。對於逃離中國國安法的上千名香港人來說,溫哥華是他們理想的目的地。我從西方的視角來看,太平洋並非一開始就被視為一座橋梁。西方的世界將臺北,以及臺灣,看作是遙遠的東方的一部分;它也將溫哥華,也就是加拿大,視為同樣遙遠的西方。也許這樣的看法是不正確的,尤其當我們能在德國的杜塞道夫及其國際舞蹈大會中見證到兩大文化的相識:其中一個,西方世界憂心地認為正面臨著來自中國的威脅;另一個,則是被視為有潛力處理去殖民化、性別差距及來自南方的民主國家等議題的榜樣。

在歐洲為中心的地圖之左,加拿大是一個清楚知道殖民在其社會中所留下裂痕的批判者;而在世界地圖的右側則是臺灣,儘管在劍拔弩張的氣氛下,別無選擇地向內靠攏——這似乎是能修補社會中任何裂痕的方法。

我一直到了舞蹈博覽會時,才得以卸下上述觀看視角,看見加拿大與臺灣皆是在原住民土地上所建立起的國家。在博覽會中,臺灣以來自島嶼南端的屏東縣、距離前工業大城高雄有段距離的蒂摩爾古薪舞集的演出開啟序幕,他們由群山簇擁著的河邊小村山地門而來。舞者們交叉著雙臂,牽起彼此的手後圍成圈,唱著歌,跳起四步舞。舞步十分簡單,就像是臺灣的獨立製作人許慈茵低聲跟我說的:「他們傳承部落的舞,部落中不論年紀,所有族人都會一同唱歌跳舞。」在這次的場合裡,與族人們一起唱歌跳舞的是前來德國的北萊茵-西發利亞邦參與國際舞蹈博覽會的訪客們。

原住民舞團穿著代代相傳的傳統服飾,邊吟唱,邊展開了跳舞的圓圈。編舞家巴魯.瑪迪霖並不擔心西方賓客會趁這次邀請「挪用」臺灣的原住民舞蹈,他與國際博覽會的賓客們展開了一段名為「斜坡上的Zemiyan四步舞」的對話。蒂摩爾古薪舞集所追求的並非原住民的舞蹈原型,人們來到這裡逛著、尋找著現代舞的蹤跡,而瑪迪霖與其舞團以《去排灣》一舞來滿足觀眾的渴望。對於排灣族的原住民來說,他們並不願意獨留在昔日的傳統模式裡。

臺灣與加拿大在國際舞蹈博覽會裡,可以說是榮譽貴賓的角色。他們在兩年前受當時的博覽會總監耶尼克(Dieter Jaenicke)邀約參與,但博覽會因為疫情而並未如期舉行。在所有建立於原住民土地上的國家中,日本在某種程度上應該要被提及,但在這之上,澳洲、美國及較少人知道的斯堪地納維亞半島、俄羅斯和南非都是由原住民、也就是「第一民族」領土上築起自己的國土的案例。在本次舞蹈博覽會中,值得一提的是,耶尼克、臺灣衛武營國家藝術文化中心、許慈茵和來自加拿大舞蹈之家的藝術總監米納.薩格(Mirna Zagar)一同促成了原住民舞蹈創作者們在歐洲土壤上的首次會面。

|

與會藝術家:後排右起:潔尼特.柯多維奇、Keenan Simik Komaksiutiksak、蘿拉.克拉美,前排右起Jhu, Ke-Yuan、瓦旦.督喜。(蒂摩爾古薪舞集、衛武營國家藝術文化中心 提供)

「世界舞蹈」成為國際舞蹈博覽會的新趨勢?

在我腦中浮現的第一個問題是,在一場以現代舞為主軸的博覽會,各地的原住民舞蹈文化能在國際化舞蹈市場裡建立起什麼樣的關係呢?讓我們花點時間來看看第15屆文件展,這是辦在德國卡塞爾、世界上規模最大的現代藝術展覽,與舞蹈博覽會同時舉辦,由來自印尼的一個藝術家聯盟所策劃。這個展覽最出色的是,它讓所謂的原住民藝術在以「南方世界」之名和去殖民化的論述中,為了找到自己的聲音而群聚。他們碰上了天真地渴望能即時體驗大自然,並崇愛鄉野的西方社會。這樣的西方社會氛圍期待之下,出現單純瞄準成長又同時體現氣候危機的一種「部落藝術」。如同「世界音樂」的概念一般,「世界舞蹈」在偏現代風格的世界舞蹈博覽會成為趨勢並非癡人說夢,也因此給了原住民藝術比以往更大的空間。

加拿大是西方世界當前的推動主力,在這裡,幾乎沒有一場劇場表演不是以當代的儀式拉開序幕。有人登上了在加拿大的一個舞台,說出了觀眾所在之處的原住民領土之名。他們有禮貌地向在數千年前歐洲探險隊抵達前,就居住於此的原住民族致敬。這類型的致敬也能在網路上看見,由帶領加拿大參訪團去杜塞道夫的米納.薩格所經營的溫哥華舞蹈中心的網站上就清楚寫著:

「我們正位於過去屬於瑪斯昆族、史戈密殊族國和泰斯雷爾-沃土思族、但並未被承認的祖地上。他們的族國能為我們作東是我們的殊榮,我們對此心懷感激。」

溫哥華座落於白人開拓者並未承認的原住民領土上,不像能夠借助過去用以購得土地的條約的多倫多(13號條約與威廉斯條約),或是溫尼伯(1號條約)。但若將視野望向加拿大西岸上的森林,在森林與沼澤尚未被開墾開發、並保持環境良好的狀態時,就已經居住在此的3個薩利希族國——瑪斯昆族、史戈密殊族國和泰斯雷爾-沃土思族,他們從未把他們的領土領導權讓給英國王室。因此,這些非法取得的土地令人感到矛盾,尤其是溫哥華那些受過高等教育的民眾,他們憂心這歷史上的竊盜罪正在等著被承認,那伴隨而來的會是什麼呢?土地歸還後會如何影響都會生活?拓墾者會得到外籍勞工的地位嗎?因為,身為一名拓墾者的定義是:「你並非原住民,且你或你的祖先來到了一塊曾住著原住民的土地後定居。」這是一個目前在臺灣幾乎沒有被納入考量的定義;在臺灣,保護人民不受迫害者、也就是中華人民共和國威脅,也同時清楚地包含了16個南島語系民族,像是排灣族、阿美族和泰雅族等。

認同自身的混雜,安心成為自己

關於一個人是否被定義為「拓墾者」又有另一層含義。在杜塞道夫的舞蹈博覽會,代表著加拿大的原住民文化的是潔尼特.柯多維奇(Jeanette Kotowich );代表臺灣舞蹈遺產的則有蒂摩爾古薪舞集的藝術總監路之.瑪迪霖、TAI身體劇場的藝術總監瓦旦.督喜與布拉瑞揚舞團行政總監廖詠葳。

使潔尼特的來歷顯得特別也普通的是,她身上只留著部分的克里族( Cree)與梅蒂族(Métis)(原住民)血統,其餘則是德國、波蘭與蘇格蘭血統。時間在世界各處,都替種族歧視設下了這親切的陷阱:人們屬於一個種族,純粹是基於運氣,或是個人的宣示。潔尼特近期接受著名的舞蹈雜誌《tanz.dance》訪問,向加拿大的舞蹈記者凱佳.佩伯(Kaija Pepper)說自己祖母的身世,「她(祖母)在成長的過程中都是說著克里族的語言,年輕時則在薩斯喀徹溫省北部經營毛皮生意,當她在嫁給非原住民裔的拓墾者後搬到了省府雷吉納,那裡沒有人能與她以克里族語對話,這也是祖母開始只說英語的源頭。」根據潔尼特的說法,她的祖母當時應該是「雙眼正視著未來,試著洗白自己的孩子的膚色,好讓他們能盡可能地融入歐洲的拓墾者文化裡。」潔尼特自小就開始上芭蕾舞和現代舞課程,但原住民的帕瓦舞對(Powwow)她來說是陌生的,即便她會陪同父親參加帕瓦集會,但她是逐漸才學會說克里族語的。在她的藝術家自傳中,她稱自以為「涉略多門學派的iskwêw(女人)和一名Nêhiyaw」,不是克里人,因為這個名詞也被殖民者用來形容Nêhiyaw人。

「去殖民化」對潔尼特也是一個具有魔法的詞彙。她說,原住民舞蹈練習「使我能安心做自己」,她也很快地在舞蹈練習中找到了志同道合的朋友:舉例來說,她在溫格華市向V'ni Dansi舞團(Compaigni V'ni Dansi),此名字在梅蒂族說的米契夫語(Mitchif)裡是「來跳舞吧」的意思。潔尼特在這裡學會了「捷格舞」(Jigging),一種她形容為「十分容易」的梅蒂舞風。人們在酷寒裡為了得到陪伴與作樂時會聚集起來跳捷格舞。潔尼特是溫哥華最忙碌的獨立舞者之一,她在疫情期間首次開始嘗試自己編舞。她最新的作品《獨饗 − Kisiskâciwan》在杜塞道夫被搬上舞台,也含有捷格舞的元素。這部作品的名字來自克里族語裡代表著「湍急河流」的字「kisiskâciwanisîpiy」,也是薩斯喀徹溫省(Saskatchewan)的名字的由來。

「我把我們的人性放在藝術性之上。我想要在成為一名好的藝術家之前,先做一個好人。」潔尼特說道。她雖然在「身分認同上是偏向身上的Nêhiyaw和梅蒂血統」,也說自己同時因為與德裔母親的「深厚感情」並以自己有拓墾者遺傳為榮。「我們成長時用兩種方式吃高麗菜捲:我奶奶烹煮的方式,以及我外婆所料理的方式。」

|

蒂摩爾古薪舞集演出《去排灣》,邀請觀眾一同起舞。(蒂摩爾古薪舞集、衛武營國家藝術文化中心 提供)

各國的原住民文化留存、困境與發展

「姑且將發生在杜塞道夫第3天(9月2日)的團聚稱為一場帕瓦舞吧(Powwow),那是在展覽廳上二樓一處稍有遮蔽的角落:這裡聚集著一圈從未見過彼此的人們在那裡坐著,不是站著的。」潔尼特說。

接著兩位薩米族人(Sami),來自北挪威的安.凱特琳.豪(Anne Katrine Haugen )在此現場吟唱傳統歌謠聲,為現場帶來了寂靜,而北瑞典的莉芙.艾拉(Liv Aira)則分享了自己的經驗,薩米民族持續地在北極圈追尋著馴鹿的腳步而遷移,但在這民族中,卻沒有一個代表「舞蹈」的字彙,因此莉芙自己創立了北極圈以北的第一個舞蹈節。

來自南非的舞者洛琳.蘇庫爾(Lorin Sookool)也坐在那裡。那巨大的國家裡的原住民,說著科薩語、祖魯語、北索托語、塞索托語、札那語、史瓦帝語、文達語、聰加語、南恩德貝萊語、北恩德貝萊語、凡那伽羅語、羅比都語、菩提語、科伊語、納馬語、桑語和科依科依語,這些語言只能大概勾勒出因為殖民民族主義而聚集而成的人口是如此多元。

臺灣蒂摩爾古薪舞集的藝術總監路之.瑪迪霖身上的洋裝傳來陣陣輕聲的金屬聲,她像是末代倖存者般地將祖先的文化傳遞給部落的居民。她回憶自己當初從城市回到部落時,發現部落裡的家人與族人,似乎不再唱歌跳舞了。為了想辦法拯救自己的文化,她和弟弟巴魯一起創辦了舞團,重新邀請年輕一代一同學習傳統的舞步。她說:「只要讓年輕一代感到好奇,他們會願意學習傳統的。」

來自加拿大、把自己家鄉用奧吉布瓦語稱作為「Tiohtià:ke/ 穆尼揚/蒙特婁」的蘿拉.克拉美(Lara Kramer)也坐在現場。她是家族中第一代不用再被要求離開家庭,前往令人害怕的印地安學校就讀的孩子。她表示,這是由拓墾者制訂的必修學程,讓原住民自小就能學習西方價值觀,同時在1884至1951年間禁止他們舉辦「散財宴」。那是一種第一民族奢華的贈禮儀式,而伴隨散財宴那些不可或缺的歌舞元素,也都從人們的精神中消失了。「如果這些第一民族的傳統有受到應有的尊重,那加拿大的舞蹈面貌又會是如何呢?」蘿拉問道。

同樣來自加拿大的莎曼莎.蘇得蘭(Samantha Sutherland)也在場,她有好一段時間都被禁止使用自己身為柯圖那克薩國族(Ktunaxa Nation)的原住民身分。喬爾.布雷(Joel Bray)則是一位來自澳洲的維拉度里族人(Wiradjuri)。身為一位有白人血統的原住民舞者,他也同時在面對自己身為同性戀所受到的欺壓。來自哥倫比亞、平時在柏林工作的瑪莎.辛卡皮耶.夏里(Martha Hincapié Charry)是一位屬於正式被宣布已經滅絕的種族的一員,這使人不由自主的想著:這是多麼無家可歸的感覺?

德國《TANZ》總編輯觀察特稿 臺灣X加拿大原住民圓桌聚會現場反思(下)

|

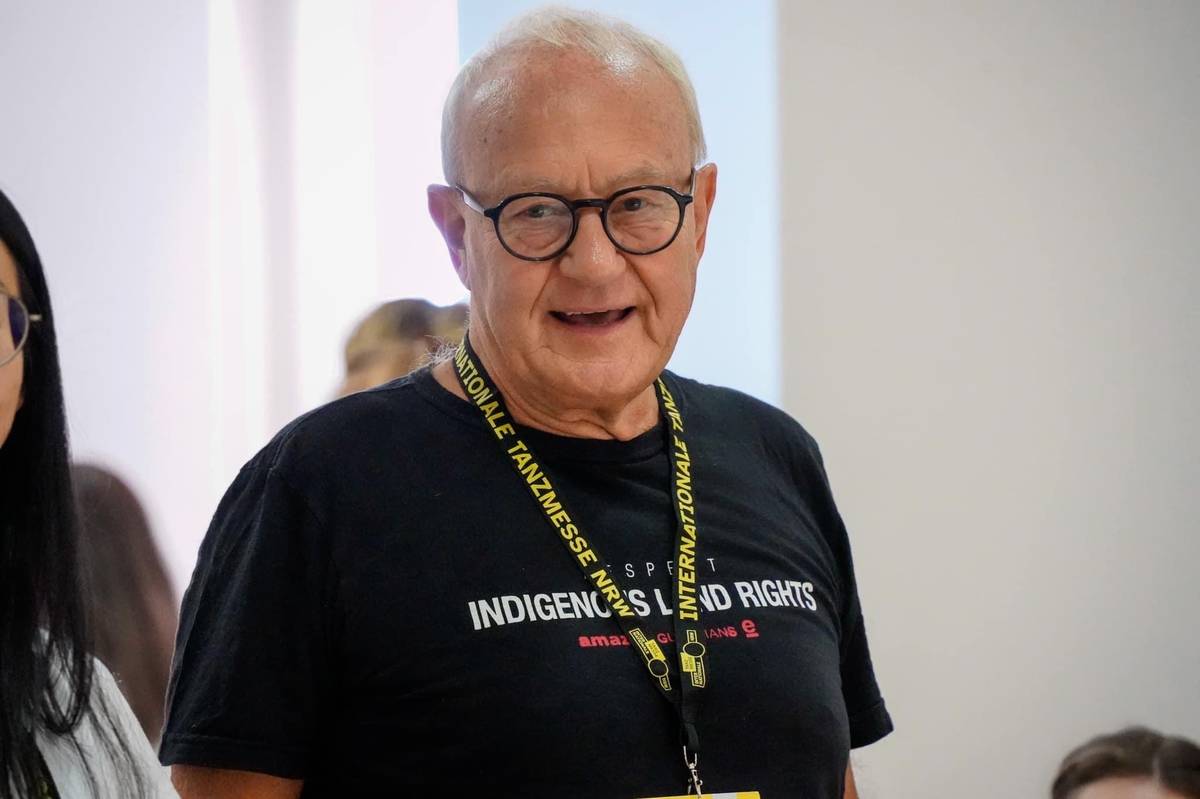

前博覽會總監、德國文化部國際事務諮詢顧問耶尼克。(蒂摩爾古薪舞集 提供)

|

布拉瑞揚舞團行政總監廖詠葳。(蒂摩爾古薪舞集、衛武營國家藝術文化中心 提供)